在前期参加的一场食博会上,在众多展位琳琅满目的有机食品、功能农产品中,一款名为“富硒米”的农业产品引起了我们的注意。与其他产品不同,这个展位没有华丽的包装,取而代之的是一组对比实验数据:使用传统硒肥的水稻硒含量波动较大,而采用缓释技术的试验田,稻米硒含量稳定达标,且土壤硒流失率降低60%。展台负责人解释道:“富硒农产品的核心不是营销概念,而是如何让硒元素高效、稳定地进入作物。”这一观点让我们意识到,现代农业的竞争,正从品种改良、机械化的“硬科技”时代,迈向以精准营养调控为代表的“智慧农业”新阶段。这正与我们团队研究的富硒缓释肥料有着异曲同工之妙。

硒元素的价值与农业痛点:从稀缺到精准

硒是人体必需的微量元素,缺硒会导致克山病等多种疾病,而我国约有72%的土壤不同程度缺硒。传统补硒方式存在明显局限性:叶面喷施硒肥吸收率不足20%,且易受雨水冲刷;土壤直接施加无机硒肥则容易造成硒挥发流失或转化为难以吸收的形态。更为严峻的是,我国化肥利用率长期低于世界平均水平,硒肥的浪费不仅推高了农业生产成本,更可能导致环境污染。据农业农村部数据显示,我国每年因化肥流失造成的经济损失超过500亿元。在这种背景下,富硒农产品的“贵族化”定价与其说是营养价值的体现,不如说是生产技术瓶颈下的无奈选择。更关键的是,硒在土壤中的形态转化复杂,作物吸收不稳定,导致富硒农产品品质参差不齐,市场信任度难以建立。

缓释技术:让“硒元素”按需供给

富硒缓释化肥的突破,在于它像一台“微量营养定时释放器”。这种新型肥料采用高分子包膜技术、有机-无机复合载体等手段,能够根据作物生长周期缓慢释放硒元素,使硒的吸收利用率提升至60%以上。中国农业科学院的一项对比试验显示,使用缓释硒肥的水稻籽粒硒含量达到常规施肥的2.3倍,而硒肥用量反而减少了40%。这种“减量增效”"的特性,使富硒农产品的大规模标准化生产成为可能。更为可贵的是,缓释技术解决了硒元素在土壤中的形态转化难题,通过控制释放速度确保硒以作物易吸收的形态存在。这就像为每一粒硒元素配备了精准的导航系统,使其在正确的时间以正确的形态到达作物体内。

产业链重构:从“卖产品”到“卖标准”

从产业角度审视,富硒缓释化肥的价值链创新正在重塑农业经济生态。在食博会上,一家来自湖北的企业展示了其富硒大米的全流程溯源系统:通过缓释化肥的标准化施用,每批产品的硒含量均可稳定在80-150μg/kg的国际推荐值范围内。以下列举两个例子:在黑龙江建三江农场,采用缓释硒肥的水稻每亩增收超过800元,农民硒肥投入反而降低30%;在江西宜春的富硒猕猴桃基地,缓释技术使果实硒含量稳定在50-100μg/kg的理想区间,产品溢价能力显著提升。这些案例揭示了一个趋势:农业科技正在从单纯的增产导向转向品质与效益并重。缓释技术的意义不止于农业生产端。这种可复制的生产模式,正在推动富硒产业从“小众高端”走向“优质优价”的大众市场。数据显示,2023年我国富硒农产品市场规模已超2500亿元,而缓释技术的普及有望在未来5年将其推升至万亿级别。

农业的未来:科技让营养可控

站在农业现代化的维度思考,富硒缓释化肥的启示远超单一产品本身。它代表了一种“把论文写在大地上”的科研取向——中国农业大学资源与环境学院教授张福锁团队历时八年研发的缓释技术,先后在十一个省份开展田间试验,收集了超过两万个数据点。这种产学研深度融合的创新模式,正是破解农业“卡脖子”技术的关键。当我们惊叹于以色列的滴灌技术、荷兰的温室农业时,中国农业科学家在功能性肥料领域的突破同样值得关注。富硒缓释化肥的成功启示我们:农业现代化的核心不在于规模的扩张,而在于通过科技创新实现生产要素的质的飞跃。回看食博会上的那组对比实验,当消费者为富硒产品买单时,他们购买的不仅是健康概念,更是一套可验证的科技保障体系。或许不久的将来,随着缓释技术的推广,“富硒”将不再是一个溢价标签,而是现代农业的基础配置。

从食博会上那包昂贵的富硒大米,到田间地头悄然应用的缓释化肥,我们见证的是一场沉默的农业革命。这场革命没有城市更新那样显性的推土机轰鸣,却以更为深刻的方式改变着中国农业的DNA。当科技创新真正扎根土地,富硒农产品将不再只是高端超市里的奢侈品,而成为百姓餐桌上的日常选择。这或许就是农业现代化最朴素的愿景——让科技的力量沉淀在每一粒米中,滋养这片土地上的每一个生命。

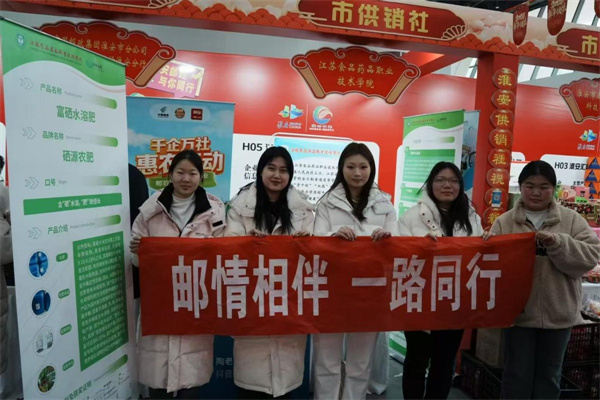

作者|张玮、南佳妮、李明慧、张潇雨、踪梦雪、袁洣芳

编辑|杨信

| 科技视点

| 科技视点